Recensione - "Autostop con Buddha", W. Ferguson

Autostop

con Buddha (edito

da Feltrinelli in “Universale economica”, 2018), è il romanzo con cui esordisce

il canadese Will Ferguson nel genere della narrativa da viaggio. Con la sua “corporatura da orso e lo zaino ingombrante”

fa un break dal suo lavoro di docente inglese in Giappone, dove ci resta per

cinque anni. Con un po’ d’incoscienza e col suo scarso senso dell’orientamento

decide di inseguire la rosea scia del Sakura

Senzen, il “Fronte dei fiori di ciliegio” che esplode nella terra nipponica

all’inizio della primavera.

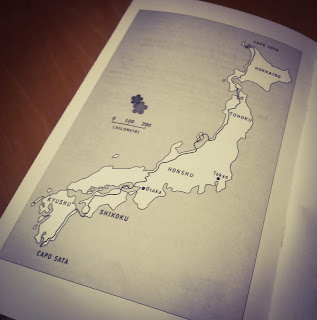

Ferguson si sposta

in autostop da una punta all’altra del Giappone, da Sud a Nord, da Capo Sata a

Capo Soya, attraversando le quattro grandi isole del continente: Kyushu,

Shikoku, Honshu spingendosi sino a Hokkaido, “dove finisce il Giappone”.

Diversamente da

altri viaggiatori solitari che lo hanno preceduto - il compositore di haiku per

eccellenza Matsuo Basho, Lesly Downer, Alan Booth -, Ferguson decide di procedere in solitaria sì, ma con

l’obbiettivo di non “viaggiare tra i

giapponesi, ma insieme a loro”.

Autostop

con Buddha è una

storia che schiude altre storie, quelle che s’incrociano col pollice dello scrittore e che avranno sempre un nome, un cognome e una

contraddizione. Ciò che ne vien fuori è

un vero e proprio collage fatto di fotografie diverse che daranno una

panoramica sorprendentemente coerente di ciò che il Giappone è, ma soprattutto di

ciò che il Giappone è per Will.

Dai suoi confini Will ne resterà sempre fuori: è il destino del gaijin che non vuol dire semplicemente “straniero”, bensì vela – ma poi neanche troppo – una sorta di esclusione non dichiarata verso il forestiero da parte dei giapponesi. È una percezione che in Will assume le vesti di una sofferta consapevolezza perché Ferguson ama il Giappone e questo romanzo fornisce, in qualche modo, l’occasione di comprendere meglio quel senso di disorientamento che invece prova quando è in Canada, nel suo Paese d’origine e che racconta in “Why I hate Canadians”.

Questa terra si

racconta attraverso i ricordi ancora vividi dei veterani che Will incontra, il

dolore stretto in una morsa nel ricordare gli eventi traumatici di Hiroshima e

Nagasaki, le leggende, i templi, i riti e un’appartenenza eccessivamente

nazionalista, “è la nazione numero uno al

mondo. Le aziende giapponesi sono fortissime. I prodotti giapponesi sono i

migliori al mondo”, seppur a parlarne resta “una nazione piccola e povera”, con consenso generale ovviamente.

La sua penna ha due

enormi potenzialità: il cuore e l’ironia, a tratti pungente di sarcasmo, ma che

lui utilizza in maniera sapienziale.

Commenti

Posta un commento